导读:蒙纳最新趋势报告提出了一个大胆的设想:字体可以响应情绪,随光线变换,甚至由 AI 自动生成。但当幻想与现实碰撞,我们也必须正视一个问题:AI 是设计师的助手,还是对手?

从工业时代的理性美学,到今天的生成式浪潮,这篇文章将带你回顾字体设计在技术洪流中的每一次震荡,并追问一个关键命题:创意,真的可以被高效取代吗?

AI 正改变字体的未来想象

蒙纳在 2025 年度字体趋势报告中,专门用一整章探讨了 AI 如何催生「响应式字体」,一种可以根据情绪与心理数据变化而自动调整的排版系统。它或许能在你注视时聚焦文字,目光移开时柔化字形;也许会根据时间与光照变化自动更换字体,甚至匹配你的阅读速度,高亮重要段落以提升阅读体验。报告还指出,AI 未来可能让任何人都能轻松生成字体设计,无需专业训练。

不过,蒙纳也坦言,这一切目前仍处于设想阶段,尚未明确如何落地,或将通过专属训练的应用实现。

热情与怀疑并存

这种对于 AI 与字体结合的期待,并不只存在于蒙纳。在整个创意设计领域,越来越多字体设计师开始使用 Midjourney 做概念图、用 Replit 写代码,并将 GPT 工具引入创作流程,积极探索 AI 在字体设计中的用武之地。这既是一场希望找到「AI 在字体中实际用途」的淘金热,也引发了一些设计师对于创意角色被 AI 取代的担忧。

这场争论,似曾相识。100 年前,德意志制造联盟(Deutscher Werkbund)便曾因工业化带来的艺术影响展开激烈讨论。一部分创作者反对机械复制的艺术形式,另一部分则积极拥抱这种新潮流,最终促成了包豪斯的诞生。当时关于字体是否会突破纸面、结合广播等媒介的疑问,最后并未真正得出答案。而真正取得突破的,是制造与设计效率本身。

蒙纳或许正在重新打开这些「未竟之问」,但对当下 AI 的现实边界仍持清醒认知。

创意劳动与 AI 辅助之间的微妙平衡

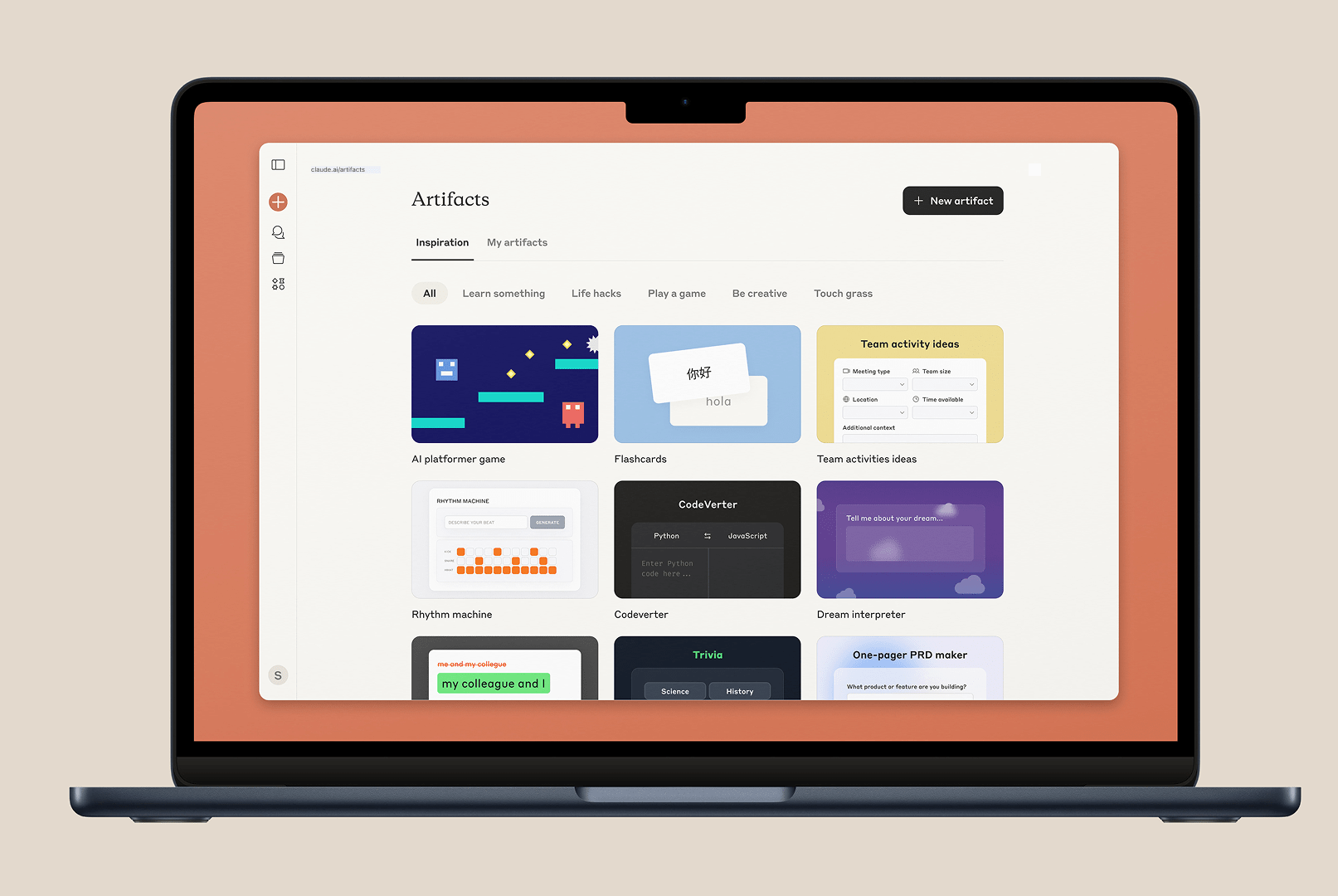

“我们的核心使命始终是让人们在任何场景下都能找到他们所需的字体,”蒙纳资深字体创意总监、 2025 年度蒙纳字体趋势报告撰稿人 Charles Nix 表示。这一目标早在 2015 年就开始布局,当时蒙纳便开始训练自有的字体相似度识别引擎 WhatTheFont。

不过,Nix 也指出,AI 真正的潜力远不止于此:“AI 的核心,始终是具备设计技能、渴望解决问题的人类。作为字体设计师,在这个变革的节点上工作,是一件令人兴奋的事。”他将 AI 视为一个历史性机遇,像当年计算机进入设计行业一样,“很多人曾担心它会取代设计师,但 35 年来的实践证明,它从未削弱我们的创意力。”

AI 在字体行业的更可行用途,Nix 认为,是用来简化那些令人疲惫的琐碎流程,比如字符间距表、OpenType 功能编写、字体错误诊断等,从而让创意更专注、更自由地发挥。

警惕「泡沫式浪漫」:AI 是否真能改善创作?

Dalton Maag 字体工作室创意总监 Zeynep Akay 的态度则更加审慎。她承认 AI 具备提升效率的潜力,尤其在重复性工作上确实能为设计师减负。但对生成式 AI 是否真的能带来「更好的创意未来」,她持保留意见:

“我们似乎被诱导去相信自己的职业、技能乃至生活本身都是短暂、可替代的。”Akay 指出,AI 正在推高一个误导性的叙事,即人类的智识贡献终将让位于 AI,而我们所获得的回报目前并不明朗。

她进一步指出,AI 当前的落地情况其实并不成熟:“就像我们还没弄清楚画布要长成什么样,却已经拿起了画笔。”这让她联想起 90 年代末的互联网泡沫:一开始没有明确需求、缺乏用户连接,最终泡沫破裂。但几年后,互联网又以「解决实际问题」的姿态强势回归。

在她看来,AI 当下的推动更多是由高层商业利益驱动,而非真正服务于设计师的创作需求。

不确定的未来:AI 的舞台可能在边缘地带

尽管如此,Nix 并不认为 AI 的实际需求完全缺失。“这可能只是暂时超出了我们的视野。”他指出,在非拉丁语系、设计资源相对薄弱的地区,AI 带来的字体生成与可访问性可能更具革命性意义。“真正的需求,或许是从边缘地带推动出来的。”

不过,短期内字体行业的商业模式并不会发生剧变:我们依然会从蒙纳、Dalton Maag等公司购买授权字体。AI 生成字体的功能,可能被嵌入到现有的订阅服务中,由用户通过订阅费用间接承担。

目前可用的 AI 字体工具仍非常有限,主要集中在识别和混合字体风格,例如 WhatTheFont 或 TypeMixer.xyz。这就像你试图通过二维影子去理解一个四维物体,AI 未来能在字体中做到什么,还远远超出我们今天的理解范围。

Nix 表示:“1965 年我们对‘字体’的定义,和 2025 年已经截然不同。我们已准备好接受这类变化。但现阶段,我们还无法判断哪些工作流程会保留,哪些字体设计的核心理念将被重构。”

回归创作初心:慢工才出细活

在这场 AI 变革的迷雾中,Akay 提醒我们,不应只被 AI 技术「看起来能做什么」所迷惑。“创作之所以有价值,正因为它不轻松、不快速,而是源于长时间的努力、思考和冒险。”

正如她所言,AI 的未来虽然无法阻挡,但我们不必为此放弃理性、急于投入。“我们确实无法将牙膏塞回管子,但这并不意味着,我们就要在一个不够稳固的基础上贸然前行。”