自 1983 年踏入字体设计至今,小林章以四十年经验分享品牌字体开发秘诀。通过三小时深度对谈和手绘草稿沟通,他将抽象的品牌理念具体化为文字。

初见蒙纳字体创意总监小林章,他纤细的骨架与温和的神情,立刻为现场氛围染上一层谦逊的气质。面对席间所有提问,他总是以热烈的目光、专注的思考以及缜密的回答回应。谈及字体——这个陪伴他职业生涯逾 40 年的专业领域,他不仅拥有精湛技艺,还包含传承的用心,对文字作为传递工具的真挚情感,以及对生命际遇的感激之情。

作为在中文和西文字体界都享有盛誉的设计师,小林章没有凌厉的气魄,甚至很少有架子和气场,言谈间尽显对字体近乎匠人般的钻研精神。

他提到,自 1983 年踏入字体设计领域以来,经历了创作工具的演变和人类视听载体的转变。他认为,尽管世界在变化,但不变的部分依然很多,比如文字是人用手书写出来的,人用眼睛去阅读的,因此无论是用笔还是打字,都遵循着永恒不变的理念和初心。

品牌的个性,从字体开始展现

作为蒙纳字体创意总监,小林章曾为索尼开发 SST® 字体家族;与艺术总监葛西薰合作,为虎屋(TORAYA)开发专属字体;同时跨国参与 Alibaba Sans 定制字体设计;还为松下、马自达等大型企业操刀品牌及字体项目。可以说,小林章是当代西文、日文、中文字体设计领域的顶尖人物。

谈及企业字体的构建,他思考片刻,从“新生品牌”与“资深品牌”两个角度切入。“对于新品牌来说,他们最大的愿望是广为人知,因此希望设计得更显眼”,这无可厚非,然而如何兼顾独特与和谐,精准掌握品牌个性,才是字体设计师的真功夫所在。

小林章解释,不同阶段的企业对字体有截然不同的需求。创新品牌期望突出,而在业界已有地位和资历的企业,更追求“信赖”和“安心感”。

他认为,品牌的野心不一定完全体现在字体上,“安静、平静地向客户不断诉说,对一个品牌来说非常重要”。至于如何在安静中抓取品牌本质,创造出符合个性的设计?小林章说,靠的是不断地对话。

用形状对话,胜过千言万语

对小林章来说,理解一个品牌没有捷径,只有靠不断的沟通来接近,才有可能将抽象的品牌概念具体化为可见的字体。“最重要的是跟客户聊天,尤其是‘直接’的谈话。”一直以来,小林章在这个阶段坚持亲力亲为,直击核心,亲自与客户对话,“这个过程往往需要 2 到 3 个小时,但即便如此,仍然远远不够。”

小林章表示,“对于那些已经在企业工作 2 到 3 年,甚至 20 到 30 年的人,怎么可能在 2 到 3 个小时内完整表达‘他心中的品牌’?”如果是这样,该如何加速这个过程,在短短三小时的谈话中直达要点,抓住彼此的共识?

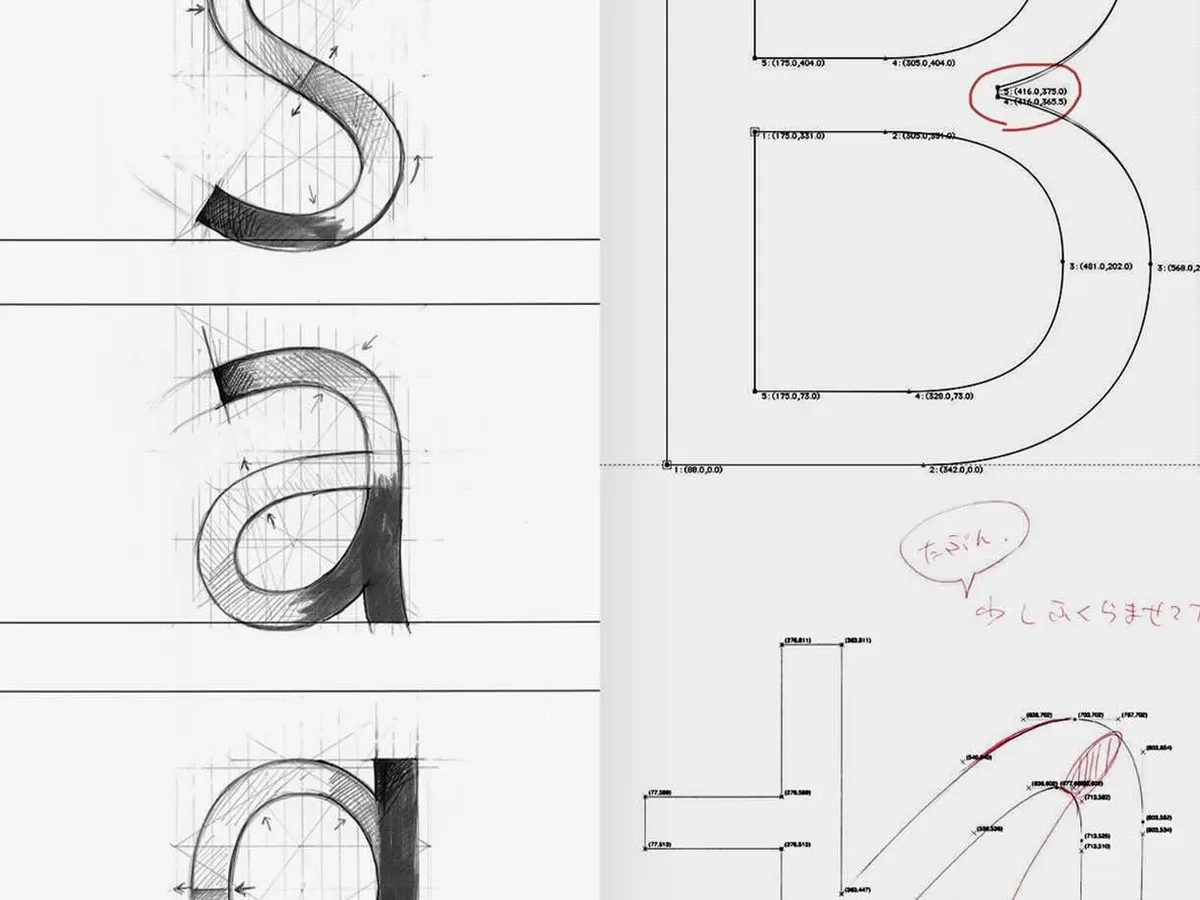

“现场手绘”是小林章给出的答案。

“他们自己描述和理解的品牌往往是一种模糊的印象,心中通常有想法,但缺乏用字体表达的能力。”因此,在提案的当下,他会尽量展示将品牌理念转化为字体的可能面貌,“我会不断确认:‘你们所描述的品牌感觉,转化为字体后,是不是这个样子?’”

一旦画出来,立刻让人一目了然,可以大大加快沟通过程,把无形变为有形。

客户沟通不要用“语言”,要用“画面”

对于许多设计师来说,客户沟通是一门学问,聚焦共识更是一段不短的旅程。

当与客户意见出现分歧时,小林章直言,他不会直接告诉客户“这个想法不好”、“方向不对”,而是将语言转化为图像,让视觉替他表达,“与其我用语言跟他们(客户)说:这个方向行不通,有时画出来,他们马上就能理解:‘噢,确实不是这个方向’。”

很多人会好奇,要能如此快速地将客户的语言反映为图像,需要脑中有多庞大的字体资料库才能做到?对此,小林章反而相当轻描淡写,用温和的口吻谦虚地表示,“看多了,都是长期累积而来的。”

对于字体设计师来说,多看、多读、多收集是非常重要的日常练习。在大量阅读各种字体的过程中,形成个人脑中的资料库,必要时翻找出来,成为对话的最佳工具。“快速反应并非一朝一夕,而是日积月累的成果。”

至于如何收集?如何积累?小林章的方法很简单:“就是随手翻找,时常留意,自然而然就会把这些吸收输入到脑海里。”

虽然经手过许多大型国际企业的字体项目,小林章也坦言,确实有许多新兴品牌无法投入大量人力、资源和时间来打造字体,但即便如此,仍有方法可循。例如,可以从竞品研究开始:“新创品牌可以研究同类型品牌所使用的字体,或者探讨它们在设计上的呈现;或者,找到海外对标品牌,研究他们如何塑造品牌。”

字体的启蒙:从一堂海报课开始

回忆自己与字体的初次相遇,小林章笑着说,那得追溯到小学时期的一次海报课。“我本来喜欢画画,因此在海报上用水彩描绘景象是我喜欢的事,但对于一张海报来说,只有画画是不够的。”

为了制作交通安全海报,年幼的小林章尝试在海报和图画上写下“交通安全”四个字,“我才明白,这张海报完成了,它是一张非常成功的海报。”这个经历让他认识到,因为文字的存在,海报才能传递信息,这是他第一次体会到字体的力量。

对于文字的理解与感触,在赴英留学的熏陶下,于 2000 年代初期逐渐开花结果。那时,通过蒙纳的引荐,小林章跟随瑞士字体设计师 Adrian Frutiger 一起,将经典字体 Frutiger 改良为新版 Neue Frutiger 字体。在这个过程中,他们一遍又一遍地打印字母,细心校对,字字珠玑。

当时已高龄 80 岁的 Adrian Frutiger 对每一个字母绝不马虎,能一眼看出 0.1 毫米的居中误差。小林章说,这段时间对他影响深远,让他对字体充满敬意,同时也促成了后来 Neue Frutiger 字体家族在亚洲多种语言系统中的发展。

字体文化的多样性与魅力

字体、字形无处不在,只要抬头,街头巷尾,处处都有文字。

多次来访台湾的小林章回忆,大约 12 年前,他曾与当地文字爱好者一起举办过一次“文字散步”,共同观察台北街头的字体使用情况。那时他发现,与日本相对统一的街头字体相比,台湾各地,包括公交站前、停车区的字体使用呈现出多样化的面貌。

分享时,小林章拿起旁边的笔,写下“道”字,笑称例如“道”字的“辶”旁,在台北各地的写法和笔画都有差异,这种现象令他感到非常有趣。

“小林章还提到,日本的交通标示字体是统一规范的,因此各地标识基本一致。而台湾相关规定相对灵活,作业人员在字体表现上有更多自主选择,这体现了区域字体文化的多样性。”

40 年来,小林章以字体为桥梁,连接品牌与人心的距离。在他看来,每一笔画都承载着温度,每一次设计都是一场关于理解的修行。正如他深信的——文字是人写出来的,也应以人的心意被阅读。